„Der

Beruf des Arztes

macht eine Hinwendung von Mensch zu Mensch

erforderlich.

Der Arzt muss sich grundsätzlich bemühen, den Patienten als ein anderes Ich,

als Person zu akzeptieren.

Er darf ihn nicht ausschließlich als ein reparaturbedürftiges Etwas ansehen,

sonst läuft er Gefahr,

einem Automechaniker, oder bestenfalls einem Tierarzt, im

günstigeren Fall noch einem Erfüllungsgehilfen

der Krankenkasse gleichgestellt

zu werden.

Die Fülle an medizinischem Wissen und Können belastet den heutigen

Arzt in einer Weise,

die einer intensiveren Beschäftigung mit den theoretischen

(philosophischen) Grundlagen des Menschseins

kaum mehr Zeit lassen.

Philosophieren erscheint als entbehrlich oder sogar als belächelnswert.

Auch die

Ausweitung der medizinischen Lehre auf die Gebiete der Psychosomatik und der

Sozialmedizin

haben diesbezüglich keinen Fortschritt gebracht.

Eine fundierte

Medizinethik steckt mangels einer tragfähigen allgemeinen

Wissenschaftstheorie der Medizin

in den Kinderschuhen. Die

naturwissenschaftliche Methodik beherrscht derzeit mit geringen Ausnahmen

das

medizinisch-wissenschaftliche Terrain. In dieser Methodik ist in der Medizin

mangels anderer exakter Methoden

die Statistik als Probabilisierung [1] führend.

[(1)

zunehmender Einfluss der

Wahrscheinlichkeit, „Verwahrscheinlichung“]

Alles, was in der Diagnostik und Therapie geschieht, wird nach einer

Erfolgswahrscheinlichkeit in einem anonymen,

mehr oder weniger äqualen [2]

Kollektiv beurteilt und der erfolglos behandelte

Einzelfall gilt dann als statistischer Ausreißer

oder als nicht repräsentativ.

[(2)gleich

groß, nicht verschieden]

Auch wenn, wie das heute meistens der Fall ist,

die Auswahl der Gruppen

und

Kontrollgruppen, Planung, Durchführung

und Beurteilung nach sorgfältigen

Kriterien erfolgen, so zeigt eine jahrzehntelange klinische Erfahrung, dass

Studien

längst nicht das bringen, was sie zu versprechen scheinen.

Erst jahrelange klinische Erprobung und Bewertung in der Praxis

machen ein

Medikament

zu dem, was es letztendlich zu bieten vermag.

Klinische Studien sind

in Phase 1-3 wohl geeignet, etwas über die Verträglichkeit eines Medikamentes

auszusagen,

die Erfolgsstatistik geht aber meist nicht eindeutig darüber hinaus,

als dass ein Medikament auch nicht entscheidend besser ist

als seine Vorläufer.

Das gilt z.B. eindeutig für die antibakterielle Chemotherapie.

Um dieser

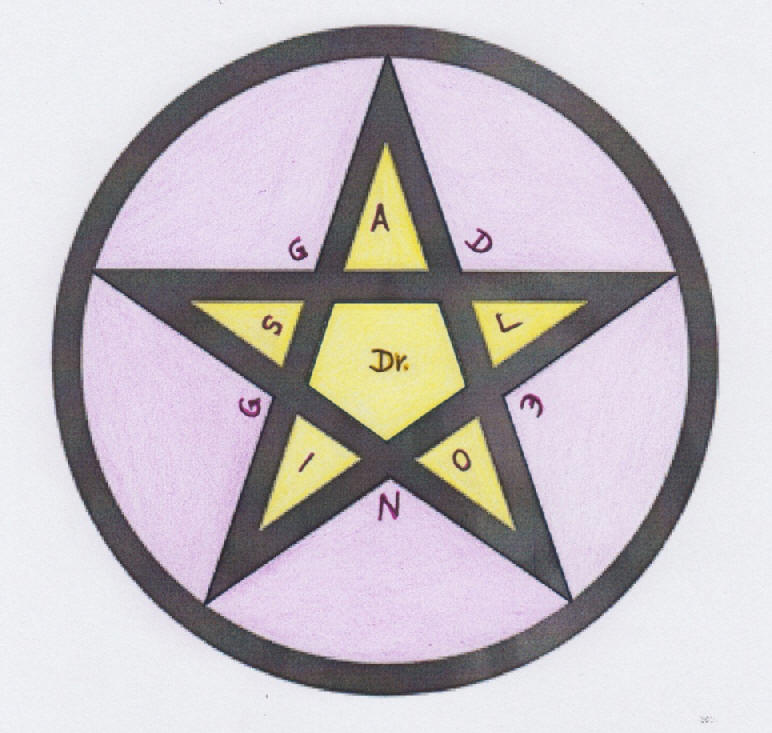

bedrohlichen Entwicklung einer unkritischen Probabilisierung Einhalt zu gebieten, haben wir mit dem dialogischen

Denken

Martin Bubers

(1878-1965, österreichisch-israelischer jüdischer Religionsphilosoph)

den Ausgangspunkt einer neuen Medizintheorie zusammen mit

einer Erweiterung durch die

konstruktivistischen Ideen von Francisco Varela

(1946-2002, chilenischer

Biologe, Philosoph und Neurowissenschaftler, der,

mit Humberto Maturana

(1928-2021, chil. Biologe) Autopoiese Konzept (1972) begründet)

aus der

Heinz von Foerster

(1911-2002,österreichischer Physiker,

Professor für Biophysik, Mitbegründer der

kybernetischen Wissenschaft)

Schule vorgeschlagen.

Der Versuch, in

Anlehnung an das Ich-Du und seinem Zwischen nach Martin Buber gegenüber einem

Ich-Es

in zwei Ebenen

(Meta- und Orthoebene) konstruktiv darzustellen, machte

insofern besondere Schwierigkeiten,

als der Übergang von einer an Raum,

Zeit und

Kausalität gebundenen Orthoebene zu einer dimensions- und kategorienlosen

Metaebene schwierig ist und als ein Rückfall

in die angeblich längst totgesagte

Metaphysik oder als Mystik angesehen wird.

„Die Lösung des Rätsels des Lebens

in Raum und Zeit liegt außerhalb von Raum und Zeit“,

betont selbst

Wittgenstein

(Ludwig W. 1889-1951

österreichisch-britischer Philosoph).

Durch eine strikte Ablehnung jedes metaphysischen Gedankenganges, der über die

in der Naturwissenschaft geforderte Messbarkeit

hinausgeht, gefährdet man aber

die Existenz des Subjekts, und das macht das Arzt-Patient-Verhältnis lediglich

zu einem Dienstvertrag,

wenn nicht gar zu einem Werksvertrag womöglich

noch mit Erfolgsgarantie und ihrem Werbeslogan: bei Misserfolg, Geld zurück.

Beim Arzt-Patient-Verhältnis handelt es sich nicht nur um ein Subjekt,

sondern

um

ein Verhältnis von zwei Subjekten als autonome Personen.

Diese Intersubjektivität zwischen Arzt und Patient ist von besonderer Art.

Sie

widersteht jeder Messung, ist akausal und ist daher von jeder

naturwissenschaftlich betriebenen Psychologie

und Soziologie niemals zu

erfassen. Schon deswegen, weil sie nicht der klassischen Logik allein gehorcht

und sich damit in ihrer Vollständigkeit dem anerkannten, auf Induktion [3]

beruhenden Wissenschaftsbegriff entzieht.

[(3) Als Induktion (lateinisch inductio, „Hineinführen“)

bezeichnet man im schlussfolgernden Denken die Zusammenfassung von

Einzelphänomenen

(z. B. Beobachtungen, Daten) in einem allgemeineren Satz und

somit die wichtigste Form der reduktiven Schlussweise.

In einem erweiterten Sinn

umfasst der Begriff alle Arten von vermuteten Gesetzmäßigkeiten]

Dieses intersubjektive Verhältnis geht weder

nur von einem isolierten Subjekt aus, wie das Schütz

(Alfred Sch. 1899-1959, österr.

Jurist, Philosoph und Soziologe, Begründer der phänomenologischen Soziologie) beschreibt,

noch von der Gesellschaft, wie es Mead

(George Herbert Mead, 1863-1931,

Professor für Philosophie und Sozialpsychologie

an der Universität Chicago)

vorschlägt, sondern viel überzeugender nach Buber

(Martin B.)

vom

Zwischen der Beziehung zweier

autonomer Subjekte.

„Ich verstehe ein

bisschen von der Natur und kaum etwas vom Menschen“,

sagte Einstein (Albert E. 1879-1955, Nobelpreis f. Physik 1921)

bescheiden,

doch

das Subjekt war ihm stets heilig und er

bezeichnete es als kaum zugänglich.

Den kranken Menschen sah er aus

eigener Erfahrung heraus als kreativ an. „Die Krankheit“, sagte er,

„hat ihre Vorteile,

man lernt denken“. In einem längeren Gespräch mit Martin

Buber, der Einstein nach seinem Glauben fragte, erklärt dieser:

„Was wir

[die Physiker] erstreben, ist, Seinen [Gottes] Plan nachzuzeichnen, so

wie man eine geometrische Linie

[more geometrico nachBaruch de

Spinoza,

1632-1677, niederländischer Philosoph] nachfährt“.

So machte

er den Konstruktivisten Mut, denn Einstein hielt alle seine Erkenntnisse für

das Wissen von Schulkindern ... und

die wahre Natur der Dinge, die werden wir

nie, nie erkennen. Trotzdem ging es Einstein nicht nur um den Willen zum

Wissen,

sondern vor allem auch um den Willen zur Wahrheit.

Sein

berühmtester philosophischer Ausspruch ist:

„Gott würfelt nicht!“.

Allerdings wird diese Feststellung heute von

vielen modernen Physikern, wie z.B. von Stephen Hawking

(b. 1942, englischer

Astrophysiker, 1963 wurde bei Hawking Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)

diagnostiziert,

seit 1968 ist er auf einen Rollstuhl angewiesen), wohl aus Missverstehen,

was Einstein

ausdrücken wollte, strikt abgelehnt.

Wenn Physiker,

wie Einstein und auch Hawking erstreben, Gottes Plan nachzuzeichnen, warum sollte

das für die Mediziner

nicht

genau so erstrebenswert sein? Der Arzt muss sich

noch mehr als der Physiker bemühen, in die Nähe von „Gottes Plan“

zu kommen, umso mehr als es sich beim Patienten nicht nur um einen Partner oder gar um eine

Ware handelt,

sondern um einen autonomen Mitmenschen als Abbild des gemeinsamen

Schöpfers.

Doch des Anderen als eines anderen Ichs (nach Pythagoras

von Samos, 570-510 v.Chr)

im Sinne Bubers

inne-zu-werden, bedarf es einiger Bemühungen.

In der modernen

Existenzphilosophie (Edmund

Husserl

1859-1939,

Jean-Paul

Sartre

1905-80,

Martin

Heidegger

1889-1976

u.a) geht es kaum

um dieses Bemühen, doch spielt das Geschehen

einer „Veränderung“ eine wichtige Rolle, das soll heißen, in einer

engeren Kommunikation

(wie sie zwischen Arzt und Patient stets stattfinden

sollte) findet stets eine Veränderung des jeweils Anderen durch gegenseitige

Beeinflussung statt.

Der Mensch sieht im Anderen zuerst immer nur das Objekt,

die Materie. Das führt im Sinne einer Veränderung vorerst zu einer Entfremdung,

die von

Sartre als Konfliktursache gedeutet wird. Zur Überwindung

dieses Auseinanderklaffens zweier Personen schlägt

Peter Kampits

[b.1942, Philosoph, Wien]

einen „Sprung“

vor, um auf den „Boden zu gelangen, auf dem sich dialogisches Denken

entfaltet“.

Was soll dieser Sprung? Sartre denkt ausschließlich an

das, was sich im Ich selbst abspielt und schließt damit

die Position des anderen

als eine Antwort auf einen Anruf weitgehend aus.

Der Patient ist

ein Hilfesuchender und ruft diesbezüglich den Arzt an.

Der Arzt

muss sich seine Antwort wohl überlegen und sich darüber im klaren sein,

dass er mit dieser den Patienten verändern kann. Der Patient sagt: „Mir fehlt etwas“.

Der Arzt soll ihm suchen helfen, was das ist und

wo das ist

und sei es, dass ihm

seine Seele entfleucht ist, die es nun in

Schamanenmanier

aus Himmel und Hölle zurückzuholen gilt.

Schon Rufus

von Ephesus

(um 100 n. Chr., Arzt u. Schriftsteller)

aus der alexandrinischen Schule meinte,

dass der Arzt mehr auf

sich achten solle, wie der Patient etwas sagt

und weniger auf das, was er

versucht mitzuteilen.

Solch eine

Betrachtung des Patienten geht über eine Beobachtung des Details

hinaus

und soll in einen Versuch des Innewerdens des Patienten münden.

Die

Beobachtung

ist ein aufmerksames Hinschauen auf Details, auf ein

Symptom,

z.B. auf eine eventuelle Gelbfärbung der Skleren oder ein Exanthem

oder

eine Schmerzreaktion etc.

Die

Betrachtung

breitet solche beobachtete

Symptome über den ganzen Körper aus.

Der Arzt betrachtet dann den Patienten wie

ein Künstler, der sein Gegenüber porträtieren will.

Er verwandelt den Eindruck,

vielleicht schon gestalthaft, in ein Krankheitsbild.

Das

Innewerden

aber ist das Erfassen der Persönlichkeit des Patienten

als gleichwertigen

Partner, als Ganzes, als autonome Person.

Buber bezeichnet dieses

Innewerden als Möglichkeitsgrenze des Dialogischen überhaupt.

Das

Verändern und die daraus folgende Unterscheidung des Menschen von sich

selbst

sind

viel besprochene Probleme der Philosophie und Psychologie. In

beiden Situationen ist es

das Gegenüber des Menschen, das ihn in diesem Sinne

formen kann.

Solch eine Transformation mag auch das Innewerden sein.

Doch

soll das Innewerden die beiden Personen des Arztes und des Patienten

so

verbinden, dass ein gestalthaftes Zwischen entsteht.

Dabei wird eine

Begegnung in eine Beziehung verwandelt.

Während die Begegnung in

einer Orthoebene im Sinne eines Verhältnisses eines Ich zu einem Es

stattfindet,

in der Befunde erhoben und beurteilt werden, erfolgt die Beziehung

in einer Metaebene im Sinne eines autonomen Ich

zu einem autonomen Du,

die ein neues autonomes Zwischen erscheinen lassen.

Die Ich-Es-Begegnung

findet

in Raum,

Zeit und Kausalität statt, die Ich-Du-Beziehung hat ihr Wesen außerhalb

aller sinnlichen und intellektuellen Koordination.

Aufgrund der

Inkommensurabilität

(„Unmessbarkeit“, nicht zusammen messbar)

einer Ortho- und Metaebene kann eine direkte Verbindung

nicht

hergestellt werden. Es müssen „Kräfte“ angenommen werden, die eine gegenseitige

Beeinflussung zwischen den beiden

an sich inkommensurablen Ebenen möglich

machen.

Die Existenz solcher Transformationsenergien wird immer dann angenommen,

wenn der Versuch unternommen

wird,

eine gegenseitige Beeinflussung von

qualitativen und quantitativen Eigenschaften zu erklären.

Frühe diesbezügliche

Bemühungen finden sich bereits im alten Testament, Im Hohelied sowie in der

daraus hervorgegangenen Kabbala

(die mystische Tradition des Judentums),

in den indischen Chakras

(„Energiekanäle, -zentren“),

und setzen sich in der christlichen

mystischen Tradition

wie z.B. auch in der

Benediktinerregel des „Ora et labora“

(Bete und arbeite) fort.

Das Ora, die

Aufforderung des heiligen Benedikt von Nursia

(480 - 547, Begründer des

christlichen Mönchtums im Westen)

als verpflichtendes Gebet,

ist eng verwoben mit dem

ebenso verpflichtenden Labora, der Arbeit. Im Ora liegt der Sinn und das Ziel

der Arbeit. „Was ihr dem Mitmenschen

getan habt, habt ihr mir getan“,

sagte Christus. Das gilt für die Benediktinermönche in der Krankenpflege, in der

Sorge für die Armen und

Gebrechlichen, im Schulunterricht, aber auch für die

Vermehrung des Wissens durch die Anlage von Bibliotheken, Übersetzungen und

Herstellung

von Schriften, in der Errichtung von Bauten und der Schaffung von

Kunstwerken. Aus der Abwendung von einer ausschließlichen Kontemplation

(„beschauliche Betrachtung“) zu einem Dienst an der Menschheit zur

höheren Ehre Gottes ergibt sich eine liberalere tolerantere Haltung gegenüber

der produktiven Arbeit der gläubigen, andersgläubigen oder auch nichtgläubigen

Mitmenschen. Die Bedeutung der Benediktiner und der aus ihnen

hervorgegangenen

Orden für den hohen Wissensstand Europas und dementsprechend auch für die

Medizin kann gar nicht hoch genug

angesetzt werden. Wir stehen vor dem Zeitpunkt

des Einstiegs in das einundzwanzigste Jahrhundert.

Ein Rückblick auf vergangene

Jahrhundertwenden mag deutlich machen, wie wandlungsfähig das Kulturbewusstsein

und damit auch die Auffassung von der Medizin im Lauf der Zeit sind. Die Medizin

war und ist immer

in die gesamte Kulturentwicklung eingebettet, auf die sie dann

selbst wieder zurückwirkt.

Wir registrieren

schon in der Wende zum 11. Jahrhundert die Gründung der Ärzteschule in

universitärem Rahmen in Salerno

(Salernitaner Arzt

Archimatthaeus im 10.Jhd.).

Die bis dahin fast ausschließlich von Benediktinermönchen betriebene, rein

empirische Mönchsmedizin

sollte eine wissenschaftliche Grundlage erhalten.

Übersetzungen der Werke anerkannter

antiker griechischer, römischer und

arabischer Ärzte

bildeten die Unterlagen für das berühmte Salernitische

Lehrgedicht

mit seinen 4000 Versen, von denen leider nur 400 erhalten geblieben

sind.

Aus:

„Klinische Philosophie - Teil4: Ärztliche Hodegetik – Wege zu einer partnerschaftlichen Medizin"

Einleitung, Seite 7-11.

VERLAG WILHELM MAUDRICH 2000

„Klinische Philosophie":

Teil 1: Ärztliche Dialogik 1995

Teil 2: Ärztliche Ethik 1995

Teil 3: Ärztliche Wissenschaft 1998

Teil 4: Ärztliche Hodegetik 2000

VERLAG WILHELM MAUDRICH

Prof. Dr.med. Karl Hermann Spitzy

(1915 - 2013)

Prof. Dr. med. et phil. Mag. artium

Österreichischer Mediziner, Philosoph

Onkologe Wien

Er erlangte international hohe Bekanntheit

durch seine Penicillin-Forschungen

(Oralpenicillin, Penicillin-Hochdosistherapie)

[Meine

Ergänzungen]

Hodegetik

(Hodegese,

griechisch der Weg, vgl. auch Hodegetria) bedeutet wörtlich die Lehre von der

Wegweisung.

Eine pädagogische Methode zur Erlernung des richtigen Verhaltens

z.B. des Arztes

gegenüber dem Patienten.

Ihren

Ursprung hat dieses Fach in der ärztlichen Hodegetik, einer schon im Mittelalter

gelehrten Disziplin des Medizistudiums,

die den richtigen

Umgang des Arztes

mit Patienten vermittelte. Als historischer Fachbegriff

aus der Pädagogik

ist damit im wesentlichen die Lehre von der Anleitung zum

Universitätsstudium gemeint.

Aufgabe der Hodegetik

ist es, „Sinn und Zweck des

akademischen Studiums sowie seine Methode“ (Horst Kunze) zu vermitteln.

Karl Hermann Spitzy wurde am 10.

November 1915 als Sohn des Wiener Orthopäden Hans Spitzy [1872-1956] geboren.

1933 begann er nach der Matura am Wiener Schottengymnasium ein

Philosophiestudium, wechselte aber zur Medizin, wo er 1939 promoviert wurde.

Nebenbei hatte er aus Existenzsorgen im Jahr 1935 die "technische

Werkmeisterprüfung" abgelegt. Den Krieg verbrachte Spitzy, der Mitglied der

Waffen-SS war, als Arzt in Russland. Via Hannover kam er 1946 an die I.

Medizinische Universitätsklinik in Wien.

Wenige

Jahre später wurde Spitzy durch seine Arbeiten weltbekannt. Bei der Biochemie

Kundl hatten im Jahr 1951 Ernst Brandl [1919-1997], Hans Margreiter [1923-1968]

und Kollegen das erste "säurefeste" Penicillin gefunden. Bis dahin hatte es bloß

das injizierbare Penicillin G (Benzylpenicillin) gegeben. Säurefestes Penicillin

V (V für "vertraulich", später für "Victory") war die Voraussetzung für die Gabe

des Antibiotikums in Tablettenform, da sonst die Magensäure die Substanz

zerstört.

"Penicillin ist so toxisch wie

Staubzucker"

Spitzy wurde von den Tiroler

Wissenschaftern angesprochen, das Penicillin V an den ersten Patienten zu

erproben. 1955 publizierte der Wiener dann die wohl berühmteste seiner rund 300

wissenschaftlichen Arbeiten: "Die perorale Penicillintherapie". Mit dem Präparat

wurde auch der Grundstein für die rasante Entwicklung von halbsynthetischen und

synthetischen Antibiotika gelegt.

Nach der

Entwicklung der Penicillin-Tabletten bewies Spitzy (1962: "Penicillin in hohen

Dosen"), dass man durch entsprechende Mengen des Antibiotikums auch schwerste

Infektionen in den Griff bekommen kann - was ihm prompt den Kosenamen

"Millionenspitzy" eintrug. "Penicillin ist so toxisch wie Staubzucker", predigte

er in Anlehnung an die Wortes eines seiner Lehrer. Spitzy organisierte Hunderte

Kongresse zum Thema der Antibiotika-Therapie. Er wurde mit der Billroth-Medaille

(1993), dem Wilhelm-Exner-Preis (1992) und vielen anderen Auszeichnungen

bedacht.

Spätes Philosophie-Studium

1970 gründete der Arzt und Wissenschafter eine

selbstständige Lehrkanzel für Chemotherapie und wurde 1973 ordentlicher

Professor. 1979 wurde aus der Lehrkanzel die "Universitätsklinik für

Chemotherapie" in Wien.

1987 erfolgte Spitzys

Emeritierung. Unmittelbar darauf nahm er sein Philosophiestudium wieder auf und

promovierte 1994 zum Dr. phil. an der Universität Wien. Titel seiner

Dissertation: "Dämon und Hoffnung". Im Wiener Maudrich-Verlag wurden auch seine

philosophische Werke veröffentlicht (etwa "Ich und Du in der Medizin", "Dämon

und Hoffnung" sowie zwei Bände seiner "Klinischen Philosophie").

Bild und Text aus: APA/red,

derStandard.at, 4.6.2013. http://derstandard.at/1369362546828/Penicillin-Forscher-Karl-Spitzy-gestorben;

[meine Ergänzungen]